長期以來,靜脈曲張的微創治療主要依賴兩種熱能技術:靜脈曲張雷射消融 (EVLA, Endovenous Laser Ablation)、靜脈曲張射頻消融 (RFA, Radiofrequency Ablation)。

然而,隨著技術的進步,醫界發現這些技術仍有缺陷,例如熱傷害較大(周邊組織燙傷瘀青),血管穿透性不完全(導致血管壁和失敗、復發),併發症風險較高(如神經麻痺)等。近來,「靜脈曲張微波消融術 (EMWA, Endovenous Microwave Ablation)」成為一種新興的第三選擇,在安全性與治療效果上更勝一籌。

靜脈曲張過去的傳統手術是「靜脈抽除手術 (Stripping Surgery)」,透過大範圍的切口將病變靜脈抽除。然而,這種手術方式具有較高的侵入性,患者需要較長的恢復時間,並且可能出現較多的術後疼痛與併發症。因此,近年來,熱消融微創手術逐漸成為治療靜脈曲張的主流方式。

✅ 透過導管將熱能傳導至病變的靜脈內壁

✅ 加熱靜脈,使其壁組織受熱後閉合並被身體吸收

✅ 避免傳統手術的大範圍切口,縮短恢復期

.jpeg)

熱消融手術原理,取代傳統靜脈抽除手術。

目前,微創靜脈曲張治療主要有三種熱消融技術:

1. 雷射消融 (EVLA)

2. 射頻消融 (RFA)

3. 微波消融 (EMWA)

這些技術都是透過熱能導管加熱異常靜脈,使其收縮並最終被身體吸收。然而,不同的能量來源與傳遞方式,可能影響治療的舒適度、血管閉合的完整性,以及術後恢復情況。

📌 微波技術的特色在於能量由「水分子」吸收,而非血紅素或電極傳導,這樣的能量傳遞方式,使其在熱擴散控制、低溫治療、血管閉合完整度等方面具有一定的臨床優勢。

.jpeg)

台灣目前雷射導管有 980、1470、1940nm 三種,演進方向就是「增加水分子吸收」。而微波導管「本來就是水分子震盪」能量。

.jpeg)

射頻是一種「導極加熱」模式,而微波是「水分子震盪」模式,更有助於對血管壁全層的穿透。

.jpeg)

雷射、射頻、微波三種不同熱消融系統比較。(僅為方便理解簡略比較說明,實際效果因個別醫療情境、醫師操作技術不同可能有差異)

微波透過水分子吸收能量,讓熱效應更均勻地作用於靜脈壁,使血管閉合更完整,降低治療後殘餘靜脈逆流的風險。

由於微波對血管的穿透力較佳,因此不需要太高的作用溫度、就足以閉合血管。相比雷射與射頻,微波的運作溫度約 80度,相對較低,所以又稱「低溫微波」。較低的溫度對周圍組織影響較小,因此患者的術後燒灼感較低,且併發症的機率較低。

由於能夠完整穿透靜脈壁的三層結構,微波治療後的復發率較低,特別適合處理較為嚴重或反覆發作的靜脈曲張案例。

靜脈曲張國際大師 Dr. Mark Whiteley 教授為英國第一位將微波技術應用於靜脈治療,並透過臨床研究驗證其效果。

.jpeg)

英國大師懷特尼教授使用「局部麻醉」為知名廣播主持人執行微波消融治療。

此外,新加坡血管外科專家 鄧俊業教授 (Dr. Tang Tjun Yip) 和 王志良教授 也積極推動這項技術,並透過國際交流讓更多醫師了解微波治療的臨床應用。

.jpeg)

手術交流實景。

.jpeg)

楊智鈞醫師首次代表台灣醫師參加新加波微波治療工作坊。

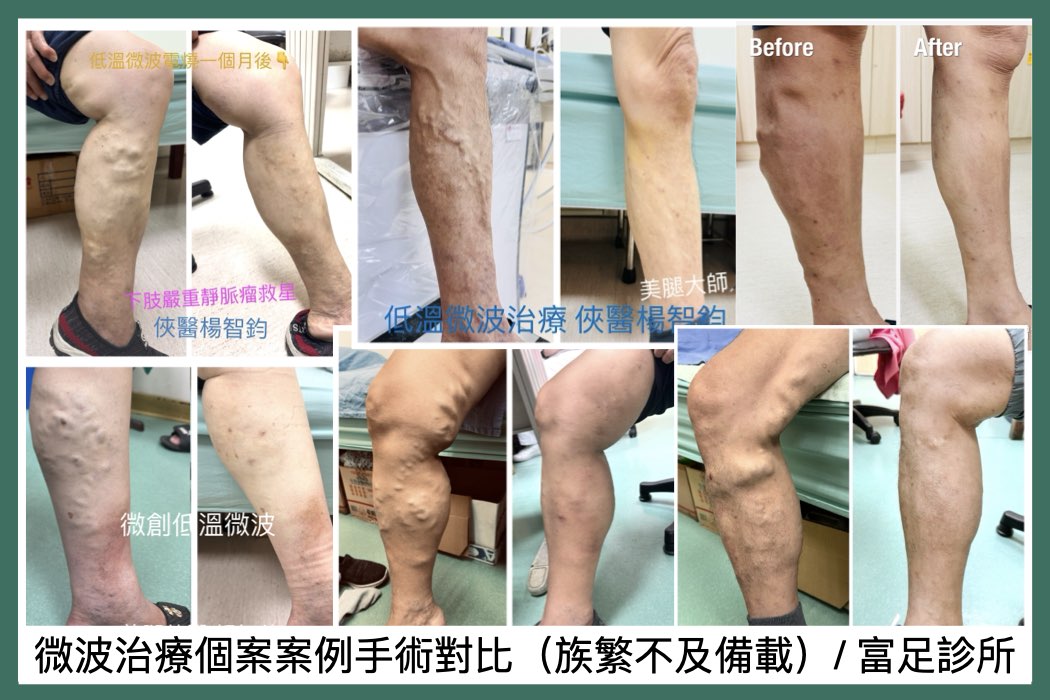

富足診所是台灣最早引進微波靜脈消融術 (EMWA) 的醫療機構之一,楊智鈞醫師亦為台灣最早使用微波治療也是經驗最豐富的醫師之一,並透過與國際專家的技術交流,進一步優化、提升治療的安全性與效果。

.jpeg)

楊智鈞醫師微波消融治療操作經驗豐富,為台灣最早期也是最有經驗的醫師之一。

目前來看,微波消融是一種值得考慮的靜脈曲張治療選擇,特別適合希望術後快速恢復、降低併發症風險的患者。然而,靜脈曲張的治療應該依據個別狀況評估,建議由專業血管外科醫師進行靜脈超音波檢查,來確定最適合的治療方式。