靜脈濕疹(Venous eczema),又稱靜脈曲張性濕疹(varicose eczema) 或 鬱積性皮膚炎(stasis dermatitis) ,是一種常見於下肢、尤其腳踝部位的慢性皮膚炎症。其主要原因是慢性靜脈功能不全導致的血液滯留,進而引發皮膚變化、瘙癢及潰瘍風險。本文將詳細說明其發病機制、臨床特徵、易混淆的皮膚病及生活管理方法,幫助患者有效預防與治療。

70歲的李先生(化名)是一名市場員工,因長年站立工作,近年來右下肢逐漸出現皮膚瘙癢、紅腫、脫屑等不適。起初他以為是普通的皮膚炎,經皮膚科醫師開立止癢藥膏後,症狀僅有短暫緩解,卻始終無法根治,甚至皮膚逐漸變硬、顏色加深、伴隨嚴重脫屑,起初只有在腳踝附近,後來甚至蔓延到整個小腿,經介紹來找楊智鈞醫師檢查。經過血管超音波評估之後,確診為靜脈功能不全導致的靜脈濕疹,隨後在局部麻醉下、接受無刀口微創治療,成功改善靜脈回流。術後搭配醫療級彈性襪及皮膚護理,不僅瘙癢與脫屑消失,雙腿也恢復了原有的光澤與美觀。

.jpeg)

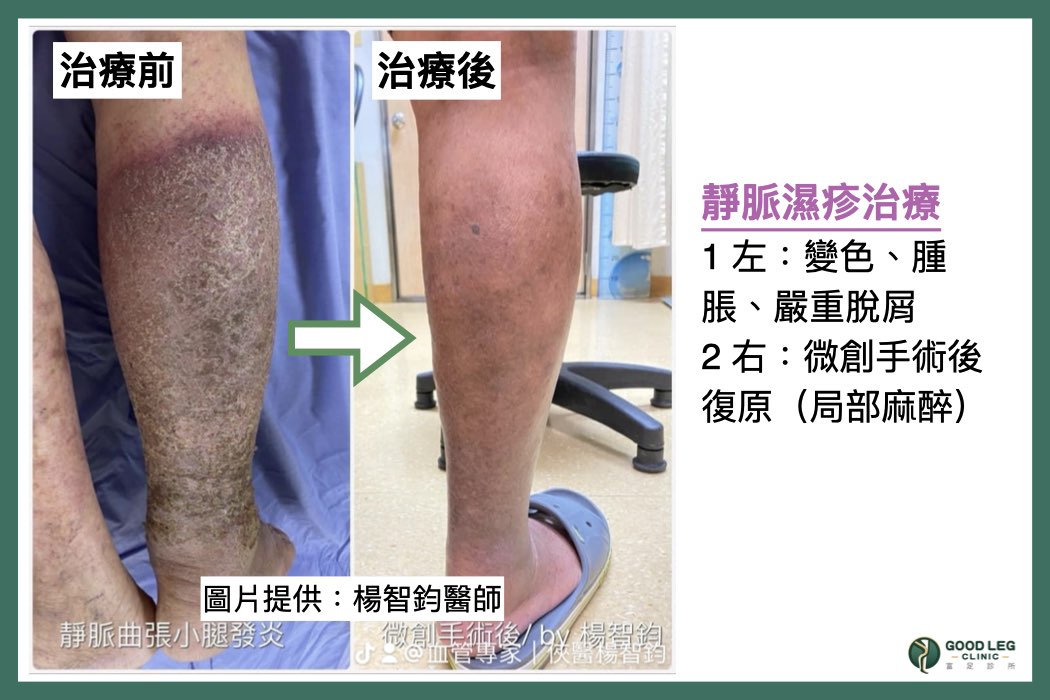

左圖:治療前 vs 右圖:治療後。

這個案例說明,靜脈濕疹不僅是一種皮膚問題,更與靜脈循環障礙密切相關,若僅局限於皮膚表面治療,往往難以徹底改善。接下來,我們將深入解析其成因、症狀、與其他皮膚病的區別,以及如何透過治療與生活調整來預防復發。

靜脈濕疹的根本原因是靜脈高壓,即靜脈血液因瓣膜功能不全、或血栓後遺症,導致無法正常回流,長期滯留在下肢,造成血管壁壓力上升,進而誘發以下一連串反應與皮膚病變:

血液滲漏與色素沉著:血管內的血漿蛋白與紅血球滲入皮膚,導致含鐵血黃素(Hemosiderin)沉積,使皮膚呈現褐色色素沉著。

發炎反應:血液滯留促使促炎因子(如TNF-α、IL-1)釋放,破壞皮膚屏障,使皮膚更易受到過敏原與微生物侵襲。

組織缺氧與纖維化:長期缺氧促進膠原蛋白過度沉積,使皮膚逐漸硬化、失去彈性,增加潰瘍風險。

.jpeg)

三個不同案例,靜脈濕疹進展期:開始產生皮膚病變。

.jpeg)

另外三個不同案例,顯示「靜脈濕疹晚期」以及併發症期:併發腳踝傷口潰爛、蜂窩性組織炎。

靜脈濕疹的症狀主要出現在下肢,尤其是腳踝內側,因該區域靜脈壓力最高、血液最容易滯留,皮膚較薄且微血管網密集,更易受損。根據嚴重程度可分為以下四個階段:

初期(Grade I):腳踝輕度水腫、皮膚瘙癢,出現網狀青斑(Livedo Reticularis)。

進展期(Grade II):皮膚顏色由褐色轉為紫紅色,伴隨鱗屑、粗糙與苔蘚化(皮膚變厚且粗糙)。

晚期(Grade III):形成靜脈性潰瘍,常見於腳踝內側,邊緣不規則,基底有纖維蛋白滲出物。

併發症期:若未及時治療,可能引發蜂窩性組織炎或接觸性過敏性皮炎,須立即就醫。

靜脈濕疹的症狀容易與其他皮膚疾病混淆,常見的類似疾病包括:

接觸性皮炎:皮膚紅斑邊界明顯,通常與接觸特定過敏原(如橡膠、化學物質)有關,可透過斑貼試驗檢測過敏原。

錢幣狀濕疹:呈圓形或橢圓形斑塊,多發於四肢,與靜脈問題無關。

脂漏性皮膚炎:好發於頭皮、鼻翼,伴隨油膩性鱗屑,無色素沉著或水腫。

類肉瘤病(Sarcoidosis):皮膚結節伴有全身症狀,如肺門淋巴結腫大,需透過皮膚切片檢查確診。

醫師通常會使用下肢靜脈超音波檢查血液回流是否受阻,並透過皮膚切片排除其他疾病。若懷疑接觸性皮炎,則需進行過敏原檢測。

靜脈濕疹的治療需從改善靜脈回流、控制炎症與修復皮膚三方面著手,具體方法如下:

醫療級彈性襪:壓力梯度為20-30 mmHg,可減少靜脈容量達70%,促進血液回流,減少水腫。

局部類固醇:用於急性發炎期,每日使用1-2次,持續2-4週,但需注意長期使用可能導致皮膚萎縮。

潤膚劑:含尿素或乳酸的保濕劑能修復皮膚屏障,減少乾燥與搔癢。

硬化劑注射(Sclerotherapy):使用血管硬化劑注射、閉合擴張的表淺靜脈,減少靜脈高壓。

大隱靜脈閉合術:適用於嚴重靜脈曲張合併潰瘍者。利用微創手術關閉瓣膜毀損、功能不全的大隱靜脈,解決血液倒灌、沈積在下肢的問題。

(富足診所提供全方面的微創靜脈治療技術,局部麻醉、免住院,可當天來回。術後立即可行動、工作。)

靜脈活性藥物(Venoactive Drugs, VADs):

MPFF(Micronized Purified Flavonoid Fraction,微粒化純化類黃酮分餾物):能減少靜脈壓力、改善微循環並降低炎症。MPFF能夠促進靜脈張力、減少血管通透性,對於減輕水腫和炎症有顯著效果。

Diosmin(地奧司明):作為一種天然類黃酮,能強化靜脈壁、促進血液回流,同時減少發炎反應,對於治療靜脈功能不全及其引發的濕疹十分有效。Diosmin常與橙皮苷(Hesperidin)聯合使用,可進一步增強療效。

單株抗體(Dupilumab):合併異位性皮膚炎體質的患者,可減少炎症反應,改善皮膚症狀。

良好的生活習慣對於預防與控制靜脈濕疹至關重要,建議採取以下措施:

保持規律運動:每天快走或游泳30分鐘,有助於加強腓腸肌幫浦功能,促進血液回流,減少血液滯留。

控制體重:將BMI控制在18.5至24.9之間,避免過多的腹腔脂肪壓迫下肢靜脈,減少靜脈壓力。

避免久坐或久站:長時間站立或坐著會導致血液滯留,建議每小時起身活動5至10分鐘,或抬高腿部至心臟水平以上,幫助血液回流。

正確穿戴彈性襪:每天早晨起床後穿戴醫療級彈性襪,晚上睡覺前取下,能有效減少水腫並促進血液循環。

保持皮膚健康:使用溫和的清潔產品,避免熱水洗澡,以防皮膚乾燥。每日使用含尿素或乳酸的潤膚劑,保持皮膚水分,減少乾燥與搔癢。

避免皮膚損傷:避免搔抓皮膚,若感到瘙癢,可使用冷敷或局部止癢藥物。保持腳部清潔乾燥,防止細菌感染。

保持規律運動:促進血液循環,減少靜脈壓力。

維持健康體重:減少腹部脂肪對下肢靜脈的壓迫。

避免長時間站立或久坐:定期活動雙腿,促進血液流動。

正確使用彈性襪:選擇合適壓力的彈性襪,並正確穿戴。

定期檢查皮膚:每月檢查下肢皮膚,發現異常及早治療。

靜脈濕疹不僅是皮膚疾病,更是靜脈功能障礙的警訊。透過早期診斷與綜合治療,包括壓力療法、局部藥物、靜脈介入治療及健康生活習慣,患者能夠有效緩解症狀、預防併發症,並改善生活品質。正如文章開頭提到的70歲的李先生一樣,通過微創手術與科學護理,即使年齡已高,也能重拾雙腿的健康與自信。若有類似症狀,建議及早就醫,避免病情惡化,享受更加舒適與自由的生活。