血管突起靜脈瘤 vs. 腳腫濕疹:突起度 ≠ 嚴重度?破解靜脈曲張「矛盾現象」,找出最佳治療策略!

在診間,常聽到患者疑惑:「我的血管突起像蚯蚓,但沒症狀腿也不腫;為什麼有些人血管沒這麼明顯,卻腫到變色,甚至腳踝潰瘍?」這種「靜脈曲張嚴重程度與腳腫、皮膚病變不一致」的現象,這篇文章將帶你破解這種矛盾現象,並說明靜脈曲張的不同臨床表現應如何選擇治療策略,讓治療更精準、效果更顯著!

猜猜看,哪一種靜脈曲張比較嚴重?

以下兩位患者,哪一位的靜脈曲張比較厲害?(人名皆為化名)

60歲張先生,右腿佈滿明顯的靜脈瘤與血管突起,但皮膚仍然相對健康,沒有濕疹或潰瘍,也幾乎沒有水腫的感覺。

🔍 檢查發現:

✔ 大隱靜脈瓣膜功能不全,逆流長度>40cm

✔ 深靜脈功能正常

✔ 腓腸肌幫浦收縮力良好,能有效促進靜脈回流。

案例B|血管凸起不明顯,但腫脹、濕疹嚴重的李先生

50歲李先生,靜脈曲張不明顯,但右小腿腫脹明顯,皮膚變色,甚至已經有色素沉澱與慢性濕疹。

🔍 檢查發現:

✔ 大隱靜脈瓣膜功能不全,逆流長度>40cm(與張先生相同!)

✔ 深靜脈功能正常

✔ 腓腸肌內的靜脈血管有擴張現象。

問題來了:明明兩位患者的靜脈逆流都很嚴重,為什麼張先生血管暴凸但沒腫,而李先生卻腫得厲害、甚至產生濕疹?

這正是「側支循環分散壓力」的作用!

側支循環壓力分散理論:解釋靜脈曲張「血管突起」與「腫脹濕疹」不一致的現象

側支循環(Collateral Circulation) 是身體在靜脈功能不全時建立的「旁路血流」,就像高速公路上的分流道路,能幫助分散靜脈壓力,減少水腫與皮膚病變的風險。

當大隱靜脈發生逆流時,部分患者會發展出側枝靜脈,作為壓力的「蓄洪池」,將靜脈高壓從主幹靜脈引流到旁路靜脈,降低微血管滲漏與皮膚壞死的風險。相反地,若缺乏側枝靜脈,逆流壓力將集中在真皮與皮下微血管床,導致更嚴重的滲漏與組織損傷,這就解釋了為何某些靜脈曲張不明顯的患者,反而有較嚴重的靜脈濕疹與水腫。

1. 有側支循環的患者(如張先生)

✔ 血流壓力可分散至粗大靜脈分支,減少對微血管的直接衝擊

✔ 靜水壓較低(約 30 mmHg 以下),微血管壁不易破裂

✔ 不易產生水腫與靜脈濕疹

❌ 但靜脈瘤與血管突起會較明顯

2. 無側支循環的患者(如李先生)

❌ 逆流壓力直接作用於皮下微血管,靜水壓可達 50-60 mmHg

❌ 紅血球外溢 → 含鐵血黃素沉積 → 色素沉澱與濕疹

❌ 皮膚微血管滲漏、發炎反應增強,甚至發展為靜脈性潰瘍

醫學研究顯示,側枝循環發達的患者,其靜脈回流壓力下降 22%,踝部靜水壓降低 15-20 mmHg,能有效減少微血管滲漏與組織缺氧,也較不易引起皮膚病變的病發症。而無側枝靜脈的患者,靜脈性潰瘍形成率增加 3.5 倍,因其微血管滲透壓顯著升高,並伴隨更嚴重的紅血球外滲與發炎反應。

3. 混合型的患者

當然,不管是蓄洪池還是蓄水池,也是會「決提」的。雖然側枝靜脈「一開始」能充當宣洩靜脈壓力的角色,一但超過上限,還是會引發水腫、濕疹、傷口。

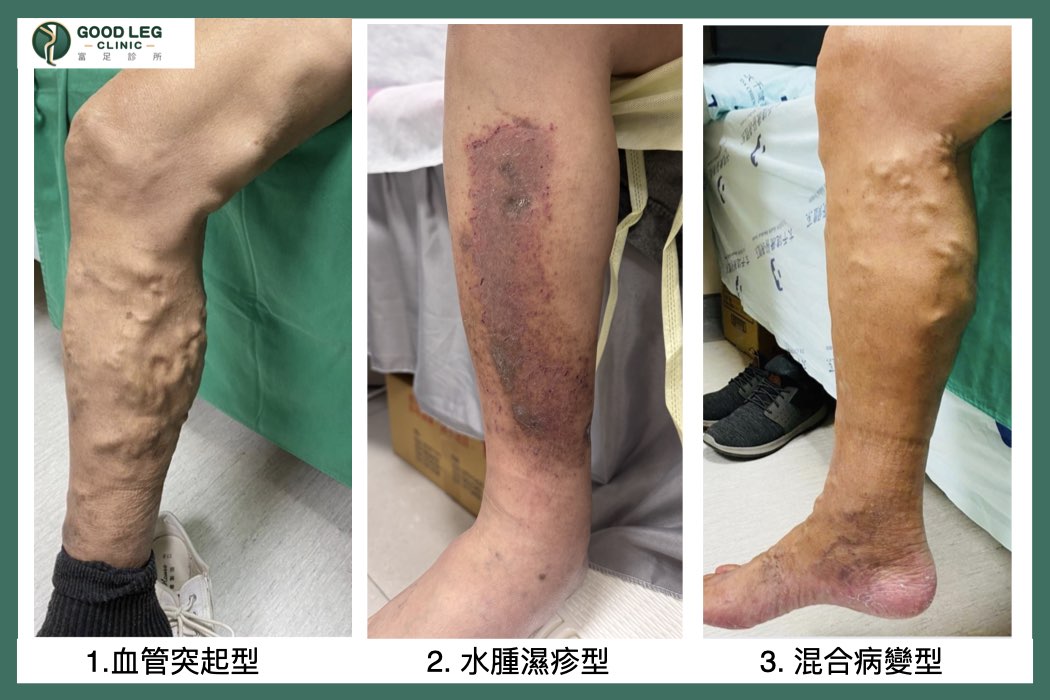

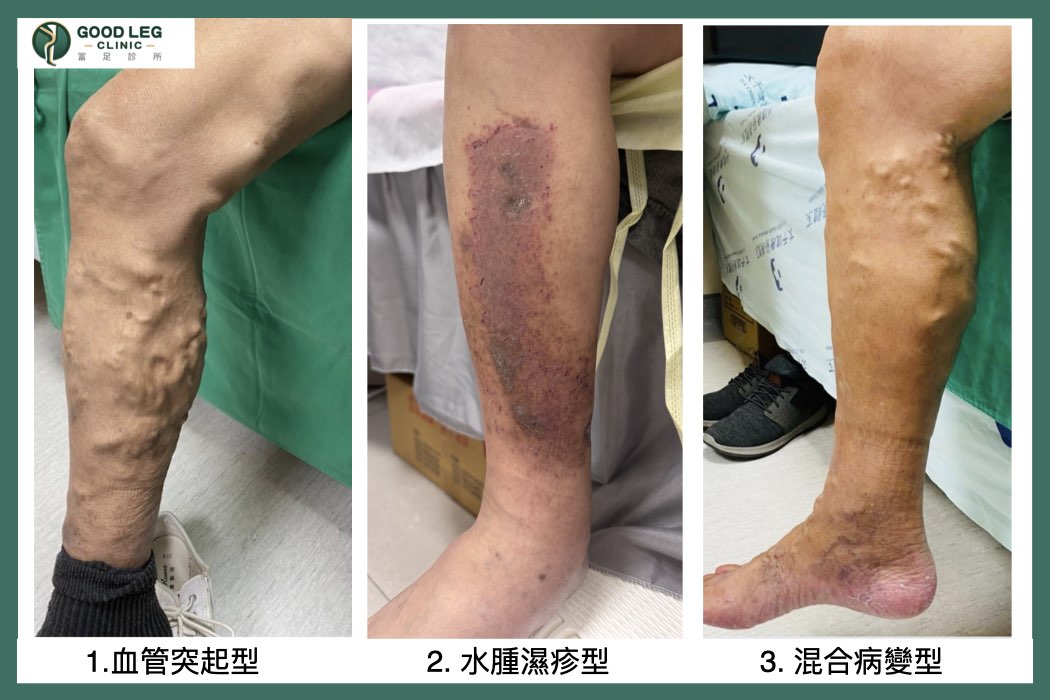

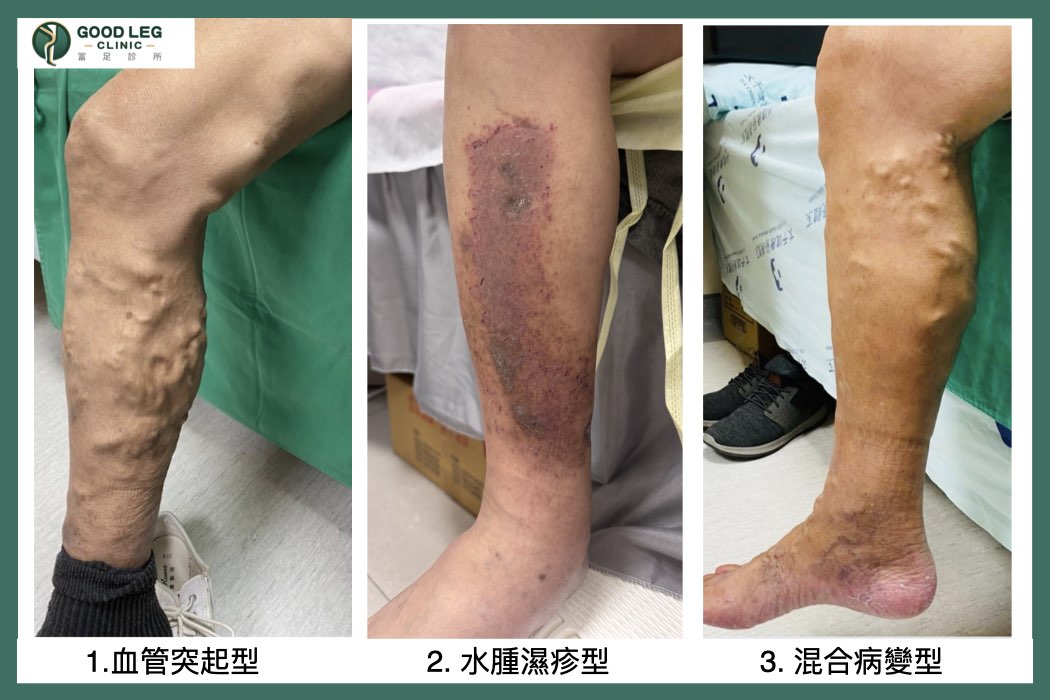

嚴重靜脈曲張的不同類型

🩺 治療策略:「血管突起程度 ≠ 疾病嚴重度!」不同病變類型,治療方式大不同!

1. 血管凸起顯著型(明顯曲張但無明顯腫脹)

✔ 矯正「大靜脈結構病變」:微創靜脈雷射消融(EVLA) 或 膠水黏合手術

✔ 治療突起的靜脈瘤:靜脈瘤顯微勾除 或 超音波導引硬化劑注射

2. 隱形殺手型(腫脹/濕疹明顯但血管突起不明顯)

✔ 矯正「大靜脈結構病變」:微創靜脈雷射消融(EVLA) 或 膠水黏合手術

✔ 治療隱藏的穿通支與分支:超音波導引硬化劑注射

✔ 改善微循環與炎症:紅光 ILIB 靜脈雷射 + 高壓氧

✔ 其他輔助治療:靜脈活性藥物(MPFF, Diosmin, 淨脈舒) + 醫療級彈性襪(30-40 mmHg)

3. 混合型病變(以上兩者相加)

✔ 需綜合應用上述兩類治療,量身打造個體化治療方案。